Según Canuto Castillo, F. (2013), hay características recurrentes en las versiones de La Llorona:

- Llora por sus hijos.

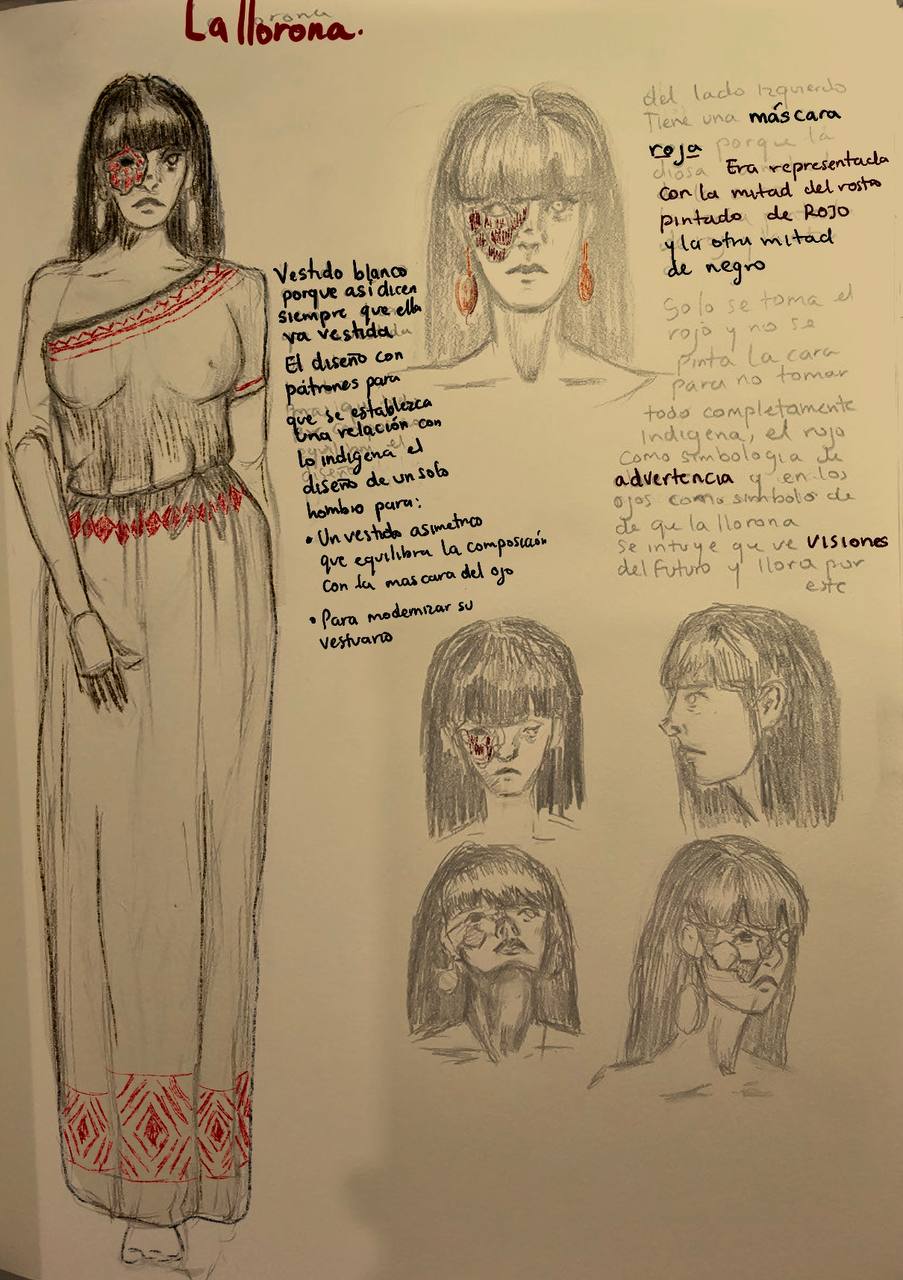

- Tiene una apariencia hermosa, con cabello largo y vestido blanco, aunque en algunos relatos su rostro se transforma en el de un animal.

- Se manifiesta cerca de cuerpos de agua o en tiempos de lluvia.

- Seduce a hombres borrachos para espantarlos, lesionarlos o incluso llevarlos consigo.

La colonia transformó este dolor sagrado en castigo moral. El agua, que en la cosmovisión mexica simbolizaba tanto la vida como la destrucción, (Vega, T. I., 2006)., también fue despojada de esta polisemia en la narrativa colonial. En la versión contemporánea, se reduce únicamente a un medio de muerte y condena, perdiendo su conexión con la fertilidad, la regeneración y la continuidad de la vida. La advertencia colectiva se redujo a la culpa individual. La diosa se convirtió en espectro.

Por eso, hoy proponemos mirarla distinto.

Imaginar su llanto no como maldición, sino como alerta. El río donde aparece sería entonces origen, no solo escenario de un crimen. Al recrearla, se espera que, quien la vea entienda: no es solo un espanto, sino un espejo de duelos que todos llevamos dentro.

Además, desde una perspectiva semiótica, La Llorona puede entenderse bajo el concepto lacaniano de la “cadena de significantes.” Los símbolos que conforman la leyenda —el agua, el llanto, el filicidio— adquieren nuevos significados conforme se relacionan con los valores y contextos culturales de cada época.

Por ejemplo:

- El agua pasa de símbolo dual en la cultura prehispánica (vida y destrucción) a un símbolo reducido a la muerte.

- El llanto, de expresión de advertencia y dolor colectivo, se convierte en una manifestación de culpa personal.

- La maldad, de portadora de presagios divinos, se transforma en un espíritu vengativo y castigador, sin ser símbolo de mal presagio.

Estos cambios reflejan la manipulación de los símbolos según las narrativas dominantes, transformando la leyenda en una herramienta de imposición cultural.

Se considera que, aunque verla represente temer y prediga dolor, su figura se reinterpreta como una forma de enfrentar a tanto niños y adultos a las calamidades que siempre hacen parte de la vida. Esta reinterpretación puede ayudar a que las nuevas generaciones entiendan el sufrimiento como parte de la existencia, no como algo ajeno. De esta forma, los niños que enfrenten o reconozcan el símbolo del llanto, ya sea en la tradición oral o en sus propias vidas, podrían reconocer sus propios duelos para sobrellevarlos con mayor resiliencia, entendiendo que son eventos que siempre sucederán.

Reexistencia Híbrida